銀行員の方であれば、必ずといっていいほど耳にしたことがある、銀行業務検定。

その中でも、融資先の財務状況を把握するために必須の知識である財務3級について、勉強を検討されている方も多いかと思います。

そこで今回は、銀行業務検定財務3級の概要(合格率やおすすめテキスト・過去問など)や、おすすめの勉強方法についてお伝えしていきます。

過去問をまず「読む」ことからはじめる勉強法や、青ペンを使用した勉強法など、すぐ実践できる方法なので、ぜひ参考にしてください。

また、同時取得おすすめ資格として、ビジネス会計検定についてもお伝えしていきます。

1. 銀行業務検定の財務3級とは?

1) 銀行業務検定とは?

2) 財務3級とは?

3) 試験概要

4) 財務3級の口コミ

5) おすすめテキスト

6) おすすめ問題集

7) 必要な勉強時間

8) 非銀行員が取得する意味はある?

2. おすすめ勉強法

1) 財務3級の勉強法

2) 他資格でも応用できる勉強法

3. 合わせて取りたいビジネス会計検定

4. 終わりに

5. まとめ

1. 銀行業務検定の財務3級とは?

1) 銀行業務検定とは?

銀行業務検定とは、銀行だけでなく保険や証券などの金融機関にお勤めの方を対象に、実務的能力の測定・向上を目的として設立された検定試験となります。

1968年から開始されており、累計の受験申込者数が1,000万人を超える、歴史のある試験です。

以下のような23系統・36種目の試験が開催されております。

・財務

・税務

・外国為替

・証券

・融資渉外

・金融経済

・信託実務

・窓口セールス

・年金アドバイザー

・営業店マネジメント

・デリバティブ

・融資管理

・投資信託

・金融商品取引

・相続アドバイザー

・事業承継アドバイザー

・事業性評価

各科目ごとに、4級~1級の複数段階の難易度が用意されております。

(科目によって実施されている級は異なり、3級から始まる級もあれば、級による区分のない科目もあります。)

2) 財務3級とは?

財務3級では、融資業務や与信判断等で使用される、基礎的な財務知識について学習します。

財務3表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)について、各書類が意図する内容や、それぞれの具体的項目について問われます。

(損益計算書と貸借対照表については「損益計算書と貸借対照表の違いは??」も合わせてご確認ください。)

3級の内容は非常に基礎的な内容ですので、銀行員だからと言うよりは、ビジネスパーソンとして当たり前に押さえておきたい内容であるとも言えます。

3) 試験概要

① 試験日

年2回(毎年6月と3月)

| 財務3級 | 6月 試験 |

3月 試験 |

| 試験日 | 2024/6/2 | 2025/3/2 |

| 申込期間 | 2024/4/1 ~4/17 |

2025/1/6 ~1/20 |

② 試験時間

2時間半

③ 出題形式

5肢択一50問(各2点)

④ 科目構成

財務諸表 30問

財務分析 20問

⑤ 合格点

60点以上

⑥ 受験者数・合格率推移

| 実施日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2024/3/3 | 4,345 | 1,603 | 37% |

| 2023/6/4 | 5,186 | 1,550 | 30% |

| 2023/3/5 | 5,578 | 2,010 | 36% |

| 2022/6/5 | 7,255 | 3,084 | 43% |

| 2022/3/6 | 7,700 | 2,039 | 26% |

| 2021/6/6 | 9,712 | 3,324 | 34% |

| 2021/3/7 | 9,339 | 3,880 | 42% |

| 2020/10/25 | 12,268 | 3,797 | 31% |

| 2020/6/7 | 中止 | – | – |

| 2020/3/1 | 中止 | – | – |

| 2019/6/2 | 13,863 | 4,594 | 33% |

| 2019/3/3 | 16,716 | 6,609 | 44% |

| 2018/6/3 | 15,423 | 4,281 | 28% |

| 2018/3/4 | 18,541 | 7,851 | 42% |

*2020年3月・6月試験は、新型コロナウイルスの影響で中止となっております。またその影響で、2020年10月に特別開催されております。

⑦ CBT方式の導入

2020年11月1日(日)より従来のペーパーテストに加えて、CBT方式(*)も並行実施されることとなりました。(* 試験会場に設置されたPCで受験する方式。)

CBT方式の対象となる科目は、以下の科目となります。(財務2級は対象となっていないので、ご注意ください。)

・財務3級

・財務4級

・法務3級

・法務4級

・税務3級

・税務4級

・年金アドバイザー3級

・年金アドバイザー4級

・相続アドバイザー3級

・信託実務3級

・事業性評価3級

・事業承継アドバイザー3級

・DXサポート

4) 財務3級の口コミ

財務3級のSNS上での口コミについて、順に見ていきましょう。

① 若手銀行員におすすめ

✅若手へお勧めの資格取得の順番

— 仕事大好き銀行員 (@abc20210930) March 31, 2023

①FP3級

②簿記3級

③財務3級

④税務3級

⑤法務3級

⑥FP2級

⑦簿記2級

この順番で勉強すると繋がりがあって効率的。目安だが3年目ぐらいまでに制覇できれば優秀。制覇する頃には勉強を習慣化できてるはず。その後は理想のキャリアを見据えて難関資格に挑戦しよう。

② 財務3表を読み解くスキルの習得

B/S(バランスシート、貸借対照表)の概念を理解するという意味では、ちょっとマニアックかもしれませんが、銀行業務検定or金融業務検定の財務3級が良い感じだと思います。

— 青井ノボル (@sindanindex) November 9, 2019

金融関係の仕事でなくても、受験可能です。

簿記は財務三表を作るスキル、財務3級は財務三表を読み解くスキルを磨くイメージ。 https://t.co/AfaX0pmYKC

③ 会計・財務の基礎を学べる

投資に必須ではないけど、会計(財務)の知識はあっても損はないと思います💡

— 青井ノボル (@sindanindex) July 20, 2019

銀行業務検定財務3級とか、オススメですよ。銀行員でも何でもないワタシでも、受験して合格しています😊

5) おすすめテキスト

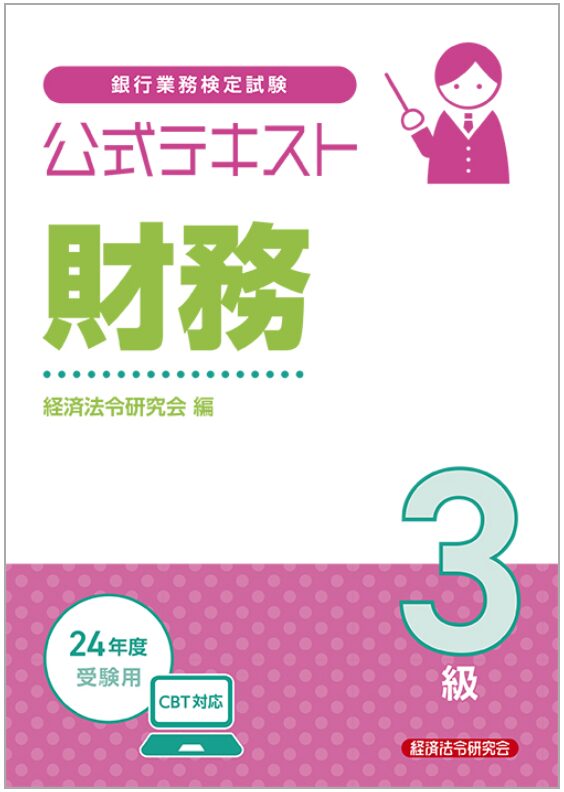

① 公式テキスト 財務3級

テキスト目次

第1編 財務諸表

1.計算書類

2.企業会計原則

3.貸借対照表

4.流動・固定の分類基準

5.流動性配列法

6.受取手形

7.有価証券

8.棚卸資産

9.有形固定資産

10.減価償却/ほか

第2編 財務分析

1.総資本経常利益率

2.売上高経常利益率

3.総資本回転率

4.売上債権回転率・回転期間

5.棚卸資産回転率・回転期間

6.損益分岐点分析

7.損益分岐点売上高

8.目標売上高

9.損益分岐点比率と安全余裕率

10.売上総利益の増減分析/ほか

財務3級のテキストとして一番おすすめしたいのが、公式テキストとなります。

公式テキストはその名前に「公式」とついている通り、一番出題意図にそった内容で作成されております。

この中から出題されると言っても過言ではありません。

財務3級を受験されるのであれば、欠かすことのできない1冊となります。

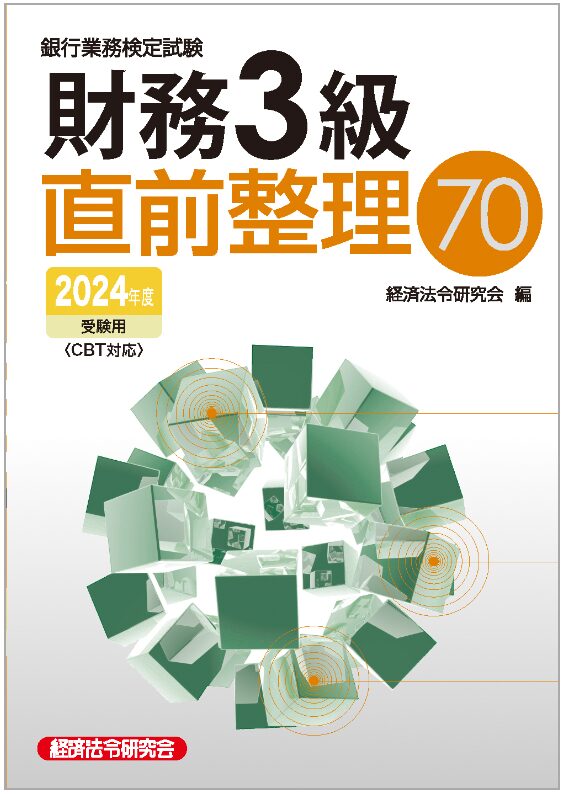

② 銀行業務検定試験 財務3級直前整理70

直前整理目次

【会計制度】

【貸借対照表】

【損益計算書】

【株主資本等変動計算書】

【個別注記表】

【残高試算表】

【新会計基準】

【連結財務諸表】

【その他】

【収益性分析】

【生産性分析】

【静態的安全性分析】

【動態的安全性分析】

【運転資金と設備資金】

【キャッシュ・フロー計算書】

【その他】

試験直前に重要論点を総洗いしたい時に、おすすめの1冊となります。

重要な論点がコンパクトにまとまっているので、短時間で総復習が可能です。

注意点としては、あくまで前述のテキストや後述の問題集をしっかりやっていることが、前提となります。

直前にこれだけをやったら受かるといった魔法のようなものではありません。

③ 注意点

テキストは毎年刷新されておりますので、ご自身が受験される年度に対応したテキストを用意する必要があります。

ただ、年によって異なりますが、あまり大きな改正がされないことも多いです。

そのため、過去に何らかの理由でテキストだけを買って受験しなかった、あるいは受験したが不合格だった方は、1年前程度であれば、とりあえず旧テキストで勉強を開始しても、合格点に達するという意味では問題ないことが多いです。

6) おすすめ問題集

財務3級 問題解説集

本問題集は過去問5回分から構成されています。

頻出の出題パターンを押さえておけば合格点には届くので、必須の1冊といえます。

7) 必要な勉強時間

今持っている知識や置かれている環境、勉強方法によって当然に異なりますが、財務3級の内容であれば50時間程度の勉強時間で合格が可能です。(簿記2級の知識があれば、過去問を数年分やれば合格できます。)

平日に1時間、休日に3時間程度勉強すれば、約1か月かかる計算となります。

集中して取り組めば、短期間で十分合格が可能です。

8) 非銀行員が取得する意味はある?

銀行業務検定について、銀行員などの金融機関にお勤めの方以外が、受験する意味はあるのでしょうか?

結論から言うと、「受験する意味はほとんどない」と考えられます。

確かに、基礎的な財務知識を養うには良い教材であり、一般のビジネスパーソンにもおすすめできそうな内容ではあります。

一方で、法務ほどではないにしろ、財務も学習内容が銀行業に特化している部分があり、非銀行員で会計・財務系の知識に興味のある場合は「3. 合わせて取りたいビジネス会計検定」で紹介している、ビジネス会計検定を取得する方が費用対効果が高いです。

2. おすすめ勉強法

勉強法を頭に入れておくことで、効率的に勉強することができ、

・合格可能性が高まる

などの効果が期待できます。

そこでここでは、財務3級に特化した勉強法と、他資格でも応用できる勉強法を、順に紹介していきます。

1) 財務3級の勉強法

財務3級の試験範囲は実はかなり広く、前半の「財務諸表」は簿記2級と、後半の「財務分析」はビジネス会計検定2級とかぶるほど広範です。

その証拠にテキストは400ページ近くあり、端から端まで読んでいると途中で挫折してしまいます。

一方で、出題パターンはある程度決まっています。

そのため、財務3級を勉強する上で大切なのは、過去問(問題集)を中心に勉強して、頻出パターンをおさえることです。

具体的な勉強方法は、以下の通りです。

① 勉強法の概要

1. 問題集の問題文と解説を「読む」

2. テキストの該当箇所を読む

3. テキストの理解度チェックを解く

4. 問題集の問題を解く

1. 問題集の問題を解く

2. 問題集の解説を読む

3. テキストの該当箇所を読む

4. テキストの理解度チェックを解く

*過去問1回分が終わったら同じ回をもう1巡繰り返して3巡目まで。3巡したら別の回の過去問に移動。

② 勉強法の詳細

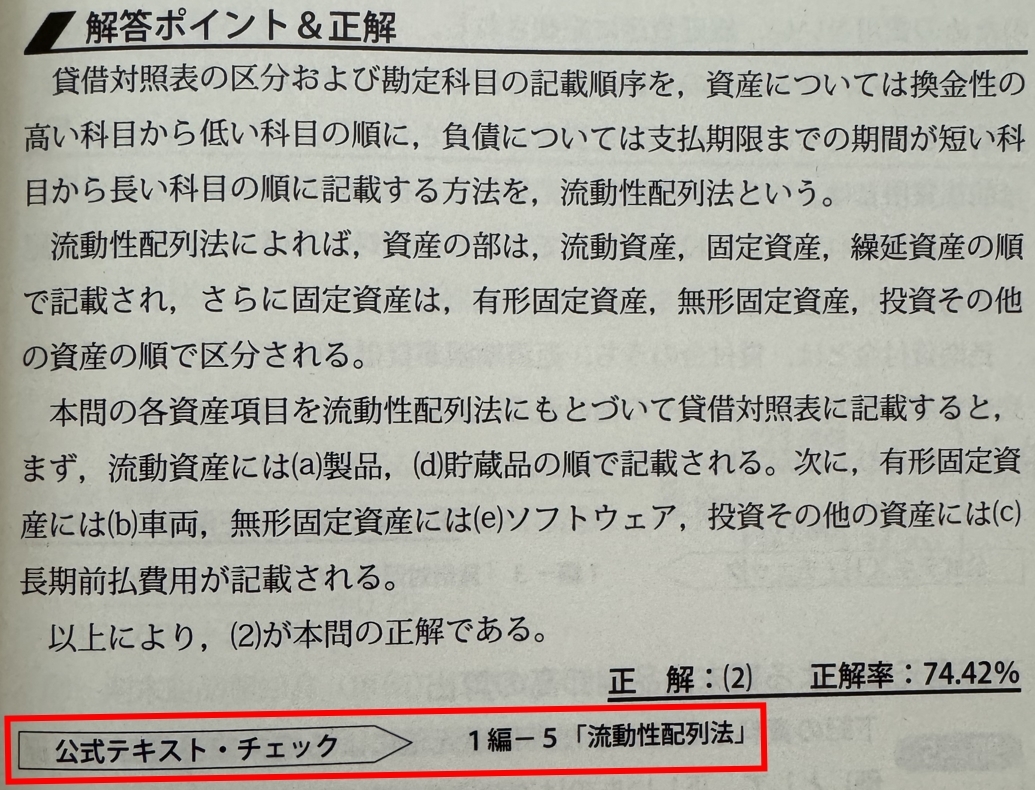

はじめのポイントとしては、1巡目にまず問題集の問題文と解説を「読む」ことです。

問題を解く必要はありません。(そもそもこの段階では解けないと思います。)

1問分の問題文と解説を読んだら、その問題に対応するテキストの箇所を読んでください。

問題集の「公式テキスト・チェック」に、該当するテキストの箇所が記載されています。

はじめに問題集を「読む」ことで、テキストのどこが試験で問われるのか?がわかり、濃淡をつけてテキストを読むことができます。

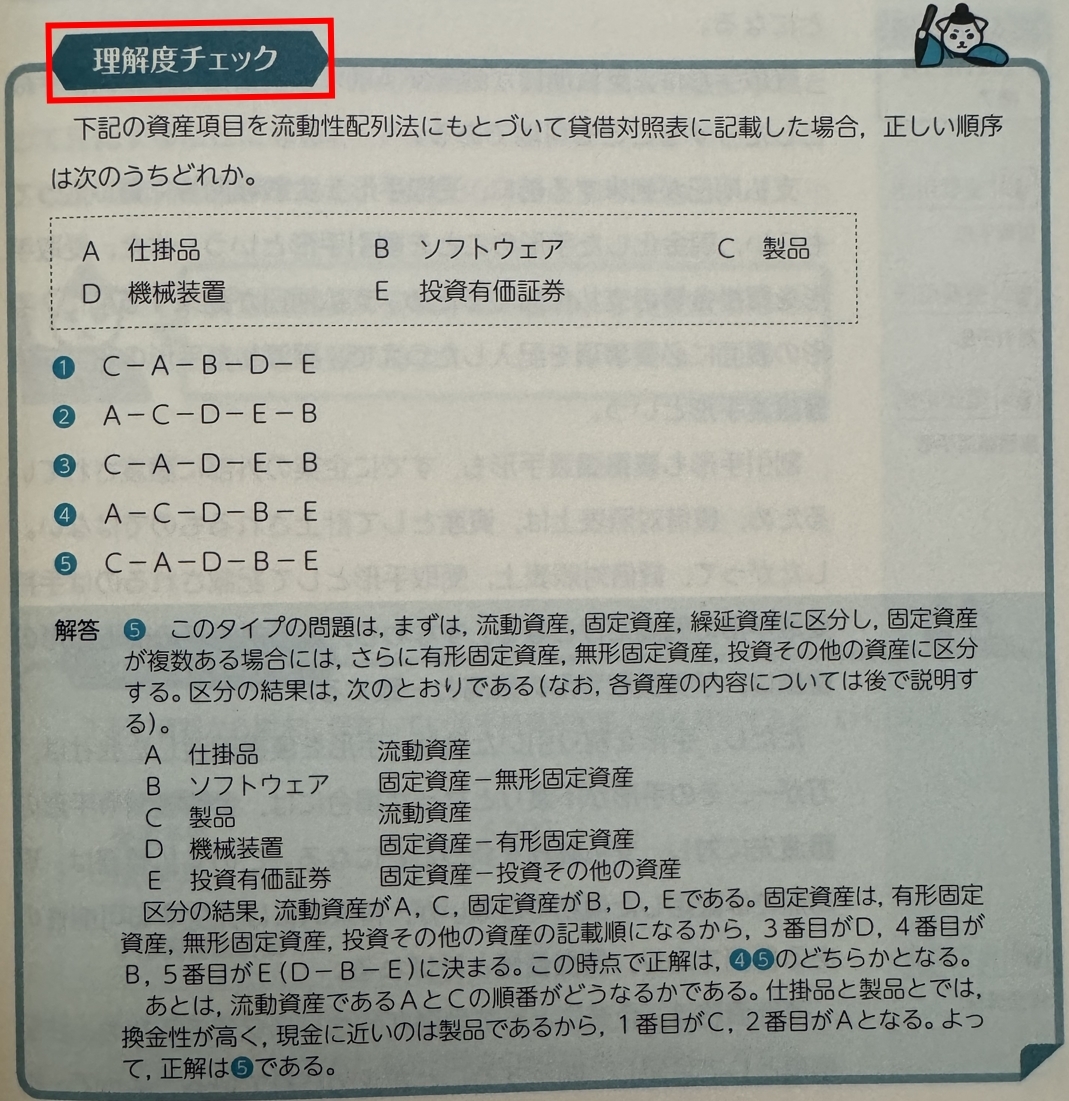

さらに、テキストを読んだ後に、その章の最後にある「理解度チェック」を解くことで、テキストを正しく理解したかを確認できます。

この方法であれば、

・ぼんやりとテキストを読むことを防止

・テキストの必要な箇所だけを学習

することができます。

約400ページに及ぶテキストをいきなり読もうとしても挫折するので、必ず問題集を「読む」ことからはじめてください。

理解度チェックを解いた後は、もう1度問題集の問題を、今度は解いてください。

ここまでが1セットとなります。

過去問1回分(全50問)を上記の方法で1巡したら、同じ回の過去問を3巡目まで繰り返してください。

2巡目以降は問題集を「解く」ことからはじめます。

2巡目以降の注意点として、迷いなく問題を解けた場合は、その問題の解説やテキストは読まずに、次の問題に進んでください。

2巡目以降はやることを削っていき、回転数を上げることが大切です。

頻出の問題は似たような形式で他の回にも出題されているため、その時に再度学習すれば問題ありません。

過去問1回分を3巡するのは大変ですが、1回分が完了すれば他の回も同じような出題パターンなので、一気に楽になります。

2) 他資格でも応用できる勉強法

ここでは、銀行業務検定に限らず資格試験全般に適用できる勉強法を、順に5つ紹介していきます。

他資格の勉強をする際も、ぜひ参考にしてみてください。

① 1冊を完璧に仕上げる

1つ目の勉強法は、テキスト・問題集は1冊を完璧にやり切る方法です。

隣の芝生は青く見えてしまい、「このテキストだけでは不十分なのではないか?」「○○さんが使用していたテキストも良さそうだな..」と思うことは誰しもあります。

大抵のテキスト・問題集であれば、そのテキスト・問題集だけで十分合格点に達することができます。

3冊のテキストに手を出してそれぞれ50%しか内容が頭に入らないよりは、1冊のテキストだけを使用して、80%の内容を頭に入れた方が、受かる可能性は高いです。

あれこれ手を出さず、初めに決めた一冊をやり切りましょう。

② 青ペンで集中力アップ

2つ目の勉強法は、テキストにメモをしたり、問題集を解く際に、青ペンを使用する方法です。

青色には以下の効果があります。

・集中力を高める効果

この性質を利用して、普段勉強の際に使用している黒ペンを青ペンに変えるだけです。

また、青色という色と同様に重要なのは、消すことのできない「ペン」を使用するといった点です。

消すことができないため、適度に緊張することができ、また、間違った箇所も消すことができないため、「間違ったところ」として記憶に定着しやすくなるためです。

手軽に始められる方法ですので、銀行業務検定の試験勉強をされる際は、一度試してみてください。

③ スキマ時間で効率的に

3つ目の勉強法は、5分や10分といった、ちょっとしたスキマ時間に勉強する方法です。

「勉強時間がない。。」という話をよく聞きますが、詳しく聞いてみると、「1時間もまとまった時間はとれない!」といった意図で時間がないと言っている方もいます。

まとまった時間がなくても、スキマ時間の積み重ねで十分知識は定着します。

1時間以上のまとまった勉強は、途中から集中力がきれて単に座っているだけになっていることもありますが、10分程度のスキマ時間の勉強であれば集中力が切れることはまれなため、むしろスキマ時間の勉強の方が効率が良いと言うこともできます。

テキストを持ち歩くのが面倒であれば、前日に学習したところをスマホで撮っておき、スキマ時間に見返すなどの方法もあります。

先ほどご紹介したテキストの目次を見ていただければわかる通り、財務3級は「受取手形」「有価証券」「棚卸資産」など、かなり細かく単元が整理されておりますので、短いスキマ時間でも十分読み返すことができます。

スキマ時間を使って、効率的に財務3級の論点を押さえていきましょう。

④ タイマーを利用した短距離走

スキマ時間での勉強をご紹介しましたが、反対に長時間勉強する機会がある場合は、タイマーを使用して、短距離走のように走り抜けるのも1つの方法です。

長時間の勉強をだらだらやってしまう理由の1つに、マラソンと同じでゴールが見えず、途中で気が抜けてしまうことが挙げられます。

そこで、例えば1時間の勉強時間があった場合は、タイマーを15分にセットして、15分は集中して勉強し、その後5分休憩する流れを1セットとして、これを3回繰り返します。

1時間というマラソンを走り抜けるより、15分の短距離走と休憩を3セットやった方が、密度の高い勉強をすることができます。

注意点として、なるべくスマホなどのタイマーは使用せず、専用の小さいタイマーを1つ用意することです。

スマホは誘惑が多く、タイマーとして使っていても、勉強中についついSNSや最新のニュースなどを見始めてしまうためです。

⑤ より高い目標を設定する

最後の勉強法は、より難易度の高い目標を設定することで、財務3級合格を通過点にすることです。

人とは不思議なもので、1つしか目標を設定していない場合は、その目標がとてつもなく高い壁に見えてしまうのですが、その先にもう1つさらに高い目標を設定した途端、初めの目標が急に現実的に見えてきます。

財務3級で言えば、財務2級合格を目標にすることや、あるいは、他の会計系資格の合格を目標にすることで、「あくまで財務3級は基礎知識をつけるためのものだ!」と思え、ハードルがだいぶ下がります。

3. 合わせて取りたいビジネス会計検定

1) 銀行員に求められるのは「分析」する力

銀行員などの金融機関で働く人に求められるのは、財務諸表を「分析」する力です。

財務3級でも分析問題はありますが、あくまで基礎的な知識が問われるものであり、より実践的な内容が実務では問われます。

そこでおすすめしたいのが、ビジネス会計検定です。

2) 財務諸表分析と言えばビジネス会計検定

簿記検定が財務諸表を「作る」スキルを学習できるのに対して、ビジネス会計検定では財務諸表を「分析する」スキルを学習することができます。

(簿記検定とビジネス会計検定の関係については「ビジネス会計検定と簿記検定の共通点、相違点は?」をご参照ください。)

銀行業務検定の財務3級で基礎的な知識を身に付けた後に挑戦すれば、スムーズに受験することが可能です。

逆に、先にビジネス会計検定を受験して、その後銀行業務検定の財務3級を受験することも考えられます。

3) 国家資格より受験者数が増加している!?

ビジネス会計検定は実は徐々に評価が高まっている資格でもあります。

司法試験や公認会計試験、行政書士試験などの有名な国家資格が受験者数を減少させているのに対して、ビジネス会計検定は毎年受験者数を増加させており、世間からの注目度の高さがうかがえます。

4) 3級は合格率70%・勉強時間100時間

ビジネス会計検定3級の合格率は約70%であり、100時間程度の勉強時間で合格することが可能です。

手頃な難易度ですので、財務3級との同綬受験も十分可能です。

3級については「ビジネス会計検定3級が必要ない人とは?受験要項や難易度は?」をご参照ください。

また、ビジネス会計検定2級の合格率は40%前後であり、200時間程度の勉強時間が必要となります。

3級の倍の時間が必要となりますので、しっかりと勉強スケジュールを考えて取り組む必要があります。

2級については「ビジネス会計検定2級とは?3級との違いは?挑戦すべき5つの理由」をご確認ください。

4. 終わりに

銀行業務検定財務3級の概要と勉強法についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

自ら自己研鑽のために取得する人もいれば、取得を推奨されているから取得する人もいるかと思いますが、体系的に財務の基礎知識を勉強できる資格ですので、この機会にぜひ取得してください。

また、合わせてビジネス会計検定の受験も検討してみてください。

5. まとめ

◆年2回開催され合計で年間3万人程度が受験する。

◆合格率は30%~40%。

◆過去問を中心勉強する。

◆ビジネス会計検定との相性がいい。